От «Добротолюбия для простого народа» до «Святой Руси»

Архимандрит Леонид (Кавелин), двухвековой юбилей которого православный мир отметил в марте нынешнего года, снискал широкую известность как церковный просветитель, переводчик и издатель творений святых отцов, археограф, палеограф, историк, библиограф, зачинатель церковного музееведения. Отец Леонид был членом-корреспондентом Петербургской академии наук и почетным членом Императорского Православного Палестинского Общества. Благодаря его стараниям обретено множество ранее не известных рукописных документов, а также составлены описания рукописей, которые и в наши дни не теряют актуальности и представляют большую ценность. Однако в настоящей статье мы хотели бы затронуть другую — значительную и в то же время малоизвестную сторону его биографии, а именно — последний период жизни и деятельности, годы его наместничества в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Преемник преподобного Антония

Предшественником архимандрита Леонида на послушании наместника Троице-Сергиевой Лавры был преподобный Антоний (Медведев), управлявший обителью 46 лет. Лавра при отце Антонии буквально преобразилась: уже через три года его наместничества ее нельзя было узнать. Лаврские храмы отреставрировали и благоукрасили; Троицкий собор, Никоновская, Духовская и Смоленская церкви стали отапливаемыми. Благодаря этим преобразованиям количество посещавших монастырь богомольцев увеличилось в несколько раз. Стараниями преподобного Антония в Варваринском корпусе была организована странноприимная мужская больница, а за лаврскими стенами — женская больница и богадельня. В Пятницкой башне в 1840 году открылись приют и училище для сирот на сто человек; воспитанники жили и учились на полном содержании монастыря. Заработали иконописная и литографическая мастерские, открылась школа иконописания. Лавра кормила бедных, в неурожайные годы выдавала нуждавшимся муку и хлеб. При посадской тюрьме появился храм.

Предшественником архимандрита Леонида на послушании наместника Троице-Сергиевой Лавры был преподобный Антоний (Медведев), управлявший обителью 46 лет. Лавра при отце Антонии буквально преобразилась: уже через три года его наместничества ее нельзя было узнать. Лаврские храмы отреставрировали и благоукрасили; Троицкий собор, Никоновская, Духовская и Смоленская церкви стали отапливаемыми. Благодаря этим преобразованиям количество посещавших монастырь богомольцев увеличилось в несколько раз. Стараниями преподобного Антония в Варваринском корпусе была организована странноприимная мужская больница, а за лаврскими стенами — женская больница и богадельня. В Пятницкой башне в 1840 году открылись приют и училище для сирот на сто человек; воспитанники жили и учились на полном содержании монастыря. Заработали иконописная и литографическая мастерские, открылась школа иконописания. Лавра кормила бедных, в неурожайные годы выдавала нуждавшимся муку и хлеб. При посадской тюрьме появился храм.

Неудивительно, что назначение стать преемником столь выдающейся личности тяготило архимандрита Леонида, как это видно из письма к нему преподобного Амвросия Оптинского: «Мы давно слышали о Вашем назначении; только думали, что уважат Ваше уклонение от этой многотрудной должности… С помощию Божией, за молитвами преподобного Сергия, успеете что-нибудь хорошее и полезное сделать и по Лавре, — хотя, разумеется, не без труда, и труда немалого»[1].

Перевод архимандрита Леонида из Ново-Иерусалимского монастыря в Троице-Сергиеву Лавру последовал 3 июня 1877 года по инициативе святителя Иннокентия, митрополита Московского; 19 июня 1877 года отец Леонид при большом стечении народа совершил последнюю Литургию в Воскресенском монастыре, а 23 июня покинул его, отправившись в обитель преподобного Сергия. Новый наместник прибыл в Лавру со своим духовником иеромонахом Серафимом (Петровым), ставшим впоследствии также духовником послушника Константина (Любимова) — будущего преподобномученика Кронида, последнего наместника Лавры перед ее закрытием в советские годы[2]. Вот что писал об этом сам отец Кронид: «В подвиге борения со страстями меня много укреплял мой духовник иеромонах отец Серафим. Он с любовью, как истинный отец, старался уврачевать мою душу. Отец Серафим был переведен в число братии Сергиевой Лавры из монастыря, известного под названием “Новый Иерусалим”, где он состоял духовником архимандрита Леонида»[3].

Вместе с отцом наместником в Лавру был переведен его келейник и ближайший помощник — послушник Николай (Рождественский), будущий архиепископ Никон, активно участвовавший в литературных и издательских трудах отца Леонида. По завещанию он был похоронен рядом с могилкой своего наставника у алтаря Духовского храма.

Первые годы служения в Лавре для отца Леонида оказались ознаменованы рядом торжественных событий. Так, в 1878 году отмечалось столетие 1-го Московского кадетского корпуса, в котором он обучался. Лаврский наместник принял живое участие в празднествах. Он совершал богослужения, а также обнародовал связанные с дорогим его сердцу учебным заведением некоторые исторические материалы. Другим особым событием явилась возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским Исидором (Никольским) коронация императора Александра III, проходившая 15 мая 1883 года в кремлевском Успенском соборе, в которой принимал участие и отец Леонид. В 1885 году отмечалось тысячелетие блаженной кончины святого равноапостольного Мефодия, славянского первоучителя, в 1888-м — 900-летие Крещения Руси. Конечно же, и эти мероприятия прошли не без участия лаврского наместника.

Реставрационные работы и литературные труды

Одной из основных заслуг архимандрита Леонида как наместника Троице-Сергиевой обители стали большие ремонтно-реставрационные работы. Его попечением были поновлены росписи Троицкого собора и Никоновской церкви, в Успенском соборе чугунные плиты заменили каменными и отреставрировали три яруса в иконостасе. Благоукрасили Трапезный храм, привели в порядок ризницу. «Будучи сам строгим монахом, отец Леонид требовал и от других строгого отношения к исполнению своих обязанностей. Он ввел строгий порядок в жизнь обители. В то же время он много заботился и о внешнем благоустройстве ее; как хороший археолог, он, по поручению Московского археологического общества, восстановил главнейшие здания обители», — писал о нем А. Никольский[4]. Архиепископ Тверской Савва (Тихомиров) после посещения Лавры в декабре 1882 года оставил восторженные отзывы, особенно отметив обновление Успенского собора: «…Поражен был блистательным обновлением и украшением этого обширного храма, бывшего прежде в большом запустении»[5].

Одной из основных заслуг архимандрита Леонида как наместника Троице-Сергиевой обители стали большие ремонтно-реставрационные работы. Его попечением были поновлены росписи Троицкого собора и Никоновской церкви, в Успенском соборе чугунные плиты заменили каменными и отреставрировали три яруса в иконостасе. Благоукрасили Трапезный храм, привели в порядок ризницу. «Будучи сам строгим монахом, отец Леонид требовал и от других строгого отношения к исполнению своих обязанностей. Он ввел строгий порядок в жизнь обители. В то же время он много заботился и о внешнем благоустройстве ее; как хороший археолог, он, по поручению Московского археологического общества, восстановил главнейшие здания обители», — писал о нем А. Никольский[4]. Архиепископ Тверской Савва (Тихомиров) после посещения Лавры в декабре 1882 года оставил восторженные отзывы, особенно отметив обновление Успенского собора: «…Поражен был блистательным обновлением и украшением этого обширного храма, бывшего прежде в большом запустении»[5].

Несмотря на работы по реставрации и благоукрашению обители, конечно же, отнимавшие много времени и сил, архимандрит Леонид не оставлял своих литературных занятий. Работая часто по ночам, он написал много научных трудов и в этот, последний период своей жизни. В первую очередь они касались обители преподобного Сергия. На каждом новом жизненном этапе научное и литературное творчество отца Леонида обогащалось новой тематикой, обусловленной местом его пребывания, и назначение в Лавру не могло не отразиться на его творчестве. Так, «Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры», составленное протоиереем Александром Горским по рукописным и печатным источникам, архимандрит Леонид дополнил Приложением («Чтения в Общ. Истории», 1878 г., кн. IV, и 1879 г., кн. II). Надо отметить, что отец Леонид обладал удивительным умением давать новую жизнь сочинениям своих предшественников, существенно дополняя их новыми материалами и изысканиями, что делало их еще более ценными и актуальными.

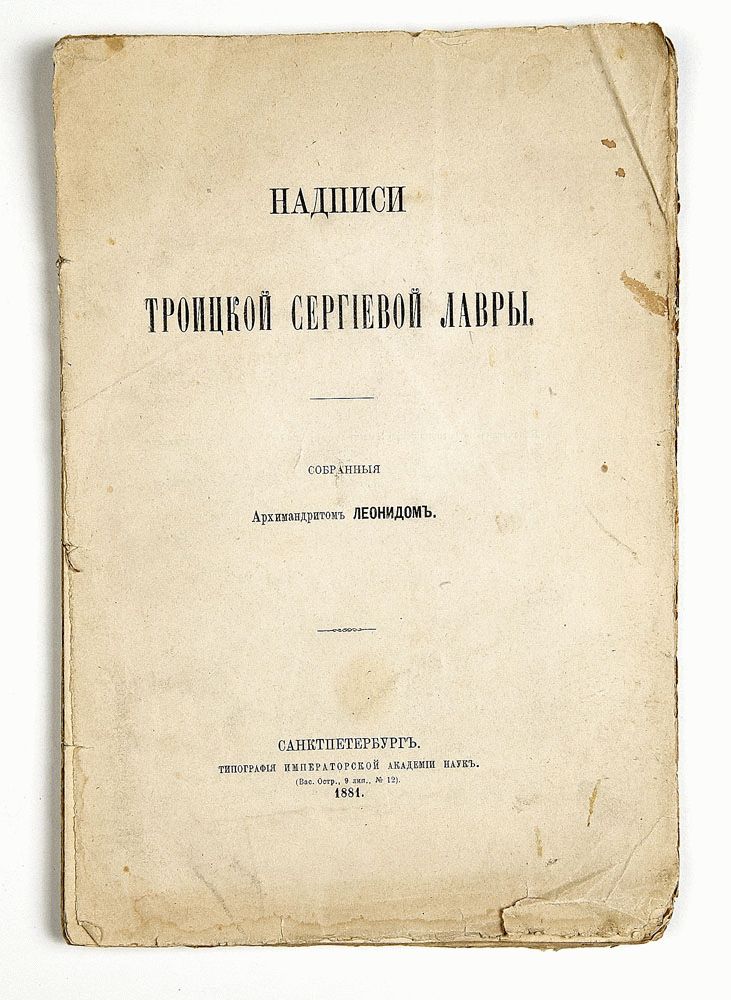

Среди трудов отца Леонида, посвященных обители преподобного Сергия, следует отметить «Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры», составленное библиотекарями Лавры иеромонахами Арсением и Иларием и изданное исключительно при содействии отца Леонида; его сочинения: «Славянские рукописи, хранящиеся в ризнице Свято-Троицкой Сергиевой Лавры»; «Участие преподобного Сергия в событиях 1380 года»; «Жалованная грамота Троице-Сергиеву монастырю от удельного Дмитровского князя Юрия Ивановича в 1504 году»; «Надписи Троицкой-Сергиевой Лавры»; «Хождение в Иерусалим и Царьград черного дьякона Троице-Сергиева монастыря Ионы, по прозвищу Маленького, 1648–1652 гг.»; «Сведения о славянских рукописях, поступивших из книгохранилищ Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в библиотеку Троицкой духовной семинарии в 1747 году». И, конечно, издание попечением отца Леонида «Жития преподобного и богоносного отца нашего Сергия чудотворца и похвального ему слова», написанных в XV веке преподобным Епифанием Премудрым.

«Высоко держал знамя монашества»

Одним из первых деяний отца Леонида в должности лаврского наместника было основание им монастырского издания «Троицкие листки», ответственным за которое был назначен послушник Николай Рождественский, последовавший за отцом Леонидом в Лавру из Ново-Иерусалимского монастыря[6]. Первый номер издания вышел 1 февраля 1879 года. Всего в течение первого года увидели свет десять номеров общим тиражом в 64 тысячи экземпляров. Из них 11 тысяч было продано по низким ценам, около 40 тысяч паломники получили бесплатно в качестве духовной милостыни от обители в странноприимной палате «во время трапезования богомольцев»[7]. «Троицкие листки» предназначались для простых людей, которые не имели возможности читать объемные святоотеческие и душеполезные книги. Благодаря полноте содержания их называли «Добротолюбием для простого народа». Летом 1886 года был поднят вопрос об устройстве лаврской типографии, чтобы увеличить тираж листков и начать издавать духовную литературу. Но, несмотря на согласие Учрежденного Собора, решение вопроса отложили на несколько лет, и типография открылась лишь в 1894 году.

Одним из первых деяний отца Леонида в должности лаврского наместника было основание им монастырского издания «Троицкие листки», ответственным за которое был назначен послушник Николай Рождественский, последовавший за отцом Леонидом в Лавру из Ново-Иерусалимского монастыря[6]. Первый номер издания вышел 1 февраля 1879 года. Всего в течение первого года увидели свет десять номеров общим тиражом в 64 тысячи экземпляров. Из них 11 тысяч было продано по низким ценам, около 40 тысяч паломники получили бесплатно в качестве духовной милостыни от обители в странноприимной палате «во время трапезования богомольцев»[7]. «Троицкие листки» предназначались для простых людей, которые не имели возможности читать объемные святоотеческие и душеполезные книги. Благодаря полноте содержания их называли «Добротолюбием для простого народа». Летом 1886 года был поднят вопрос об устройстве лаврской типографии, чтобы увеличить тираж листков и начать издавать духовную литературу. Но, несмотря на согласие Учрежденного Собора, решение вопроса отложили на несколько лет, и типография открылась лишь в 1894 году.

Будучи наместником Троице-Сергиевой Лавры, архимандрит Леонид создал свой капитальный труд «Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А. С. Уварова». Он взялся за эту работу в 1885 году по просьбе вдовы графа Прасковьи Сергеевны, а в 1893–1894 годах вышло в свет издание в четырех частях. Также при архимандрите Леониде проводились работы по упорядочиванию документации и изучению лаврского книгохранилища, была осуществлена публикация особо ценных рукописей этого собрания. Последний труд архимандрита Леонида, подводящий итог его деятельности, — «Святая Русь, или сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси обще и местно чтимых до XVIII века: Справочная книга по русской агиографии» (СПб., 1891) — является как бы завещанием будущим исследователям, которым многое еще предстояло и предстоит сделать в области агиографии и источниковедения.

Трудолюбие и скромность являлись отличительными чертами архимандрита Леонида. При этом, как уже отмечалось, он был весьма строг к себе в своей ученой деятельности и от других требовал прилежного отношения к исполнению своих обязанностей. Иногда такая строгость вызывала недовольство со стороны окружающих. В своих воспоминаниях граф С. Д. Шереметев говорил о немалых трудностях, с которыми из-за этого столкнулся отец Леонид, особенно в начале своего служения как наместника обители преподобного Сергия. Вместе с тем граф отмечал, что благодаря общительности наместника посещавшая Лавру интеллигенция воцерковлялась. Сам отец Леонид, по словам Шереметева, «высоко держал знамя монашества… С виду несколько согбенный и уже далеко не крепкий телом, он производил впечатление уже тем, что не похож был на других. Он мало обращал внимания на себя, не принадлежал к числу выхоленных архимандритов… Он был горяч и вспыльчив, непреклонен и непримирим с житейской пошлостью»[8].

В последние годы жизни архимандрит Леонид много болел. Причастившись накануне кончины Святых Христовых Таин, он мирно отошел ко Господу 22 октября 1891 года — в день празднования Казанской иконы Божией Матери. Отец Леонид был погребен в Лавре 25 октября у алтаря храма Сошествия Святого Духа на апостолов. На кресте у его надгробия благодарная лаврская братия выгравировала надпись: «Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениях руку Твоею поучахся»[9] (Пс. 142, 5), кратко и емко отразившую суть подвига исследователя, историка и делателя на ниве духовного просвещения, наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Леонида (Кавелина).

Иеромонах Пафнутий (Фокин)

4 ноября 2022 года

[1] Цит. по: Макарий (Веретенников), архим. Во главе Троице-Сергиевой Лавры. Доклад на Национальной научной конференции «200-летие со дня рождения архимандрита Леонида (Кавелина)». 3 марта 2022 г.

[2] Послушник Констанитин (Любимов) был келейником отца Леонида с 1883 года.

[3] Кронид (Любимов), прмч. Троицкие цветки с луга духовного. М.: Паломник, 2014. С. 125.

[4] Никольский А. Леонид (Кавелин) // Русский биографический словарь. Т. 10. Санкт-Петербург: Имп. Рус.ист. о-во, 1914. С. 203.

[5] Савва (Тихомиров), архиеп. Хроника моей жизни: Автобиографические записки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского [в 9 т.]. Сергиев Посад: 2-я тип. А. И. Снегиревой, 1898–1911. Т. 6. С. 715.

[6] Впоследствии архиепископ Вологодский и Тотемский Никон.

[7] РГАДА. Ф. 1204. Оп. 1. Ч. 15. Ед. хр. 24761. Л. 1 об.

[8] Шереметев С. Д. Архимандрит Леонид (Кавелин). М.: Типо-лит. А. В. Васильева и К°, 1901. С. 4–5.

[9] «Вспомнил я дни древние, размыслил о всех делах Твоих, о творениях рук Твоих размышлял». По словам святителя Иоанна Златоуста, псалмопевец Давид черпал утешение от размышления о древних событиях, от воспоминания о различных действиях промышления Божия. Поступая таким образом, он получал великое утешение и становился ближе к Богу (Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на псалмы. На псалом 142).

(323)