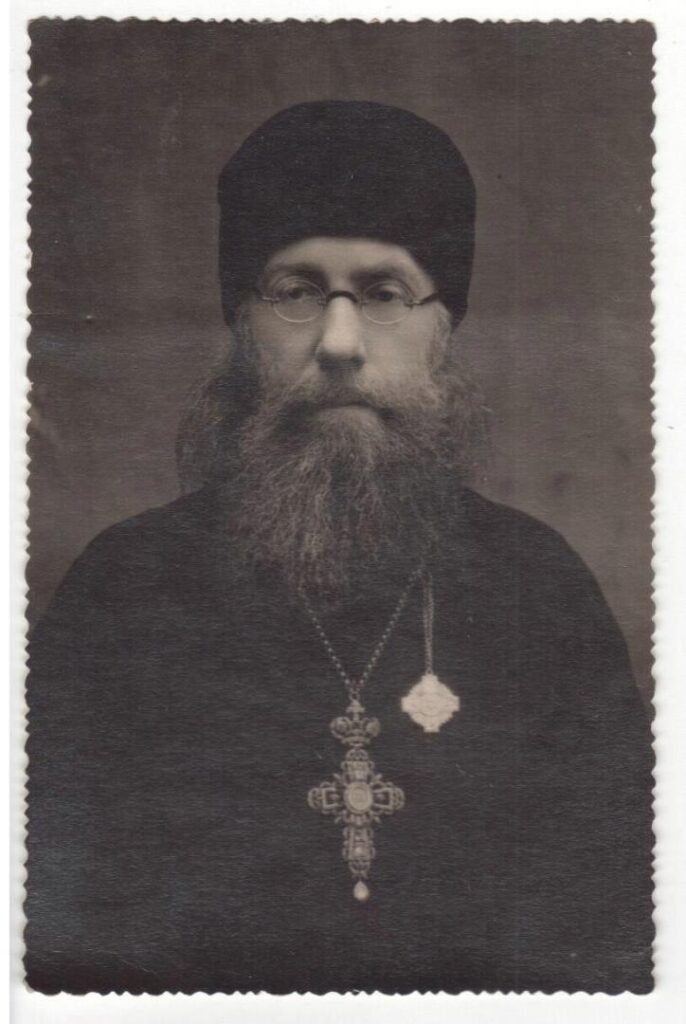

Епископ Вениамин (в миру Виктор Дмитриевич Милов) родился 8 июля 1889 года. Из семьи священника. Учился в Яранском духовном училище в Вятской губернии (1900–1905), затем в Вятской семинарии (1905–1916). В отрочестве, помогая отцу, нес послушание чтеца, затем служил иподиаконом при Вятском епископе Никандре (Феноменове). Юноша часто посещал монастыри — Яранский Пророчицкий (в честь святой праведной Анны Пророчицы), Белогорский Николаевский, Вятский Успенский. В 1917 году поступил в Казанскую духовную академию, но осенью 1918 года занятия были прекращены.

Епископ Вениамин (в миру Виктор Дмитриевич Милов) родился 8 июля 1889 года. Из семьи священника. Учился в Яранском духовном училище в Вятской губернии (1900–1905), затем в Вятской семинарии (1905–1916). В отрочестве, помогая отцу, нес послушание чтеца, затем служил иподиаконом при Вятском епископе Никандре (Феноменове). Юноша часто посещал монастыри — Яранский Пророчицкий (в честь святой праведной Анны Пророчицы), Белогорский Николаевский, Вятский Успенский. В 1917 году поступил в Казанскую духовную академию, но осенью 1918 года занятия были прекращены.

В 1920 году по благословению затворника саратовской Преображенской обители иеромонаха Николая поступил в московский Данилов монастырь. 7 апреля того же года епископом Алатырским Гурием (Степановым) был пострижен в монашество, а 8 октября священномучеником Петром (Полянским), епископом Подольским, рукоположен во иеромонаха. В 1920–1922 годах учился в Высшей богословской школе при Даниловом монастыре, где преподавали профессора закрытой МДА; был удостоен степени кандидата богословия за сочинение «Жизнь и учение преподобного Григория Синаита».

7 апреля 1923 года иеромонах Вениамин был возведен в сан архимандрита и стал наместником Покровского монастыря в Москве. Здесь он приобрел известность как талантливый проповедник, много внимания уделял духовному окормлению прихожан (некоторые из них оставались его духовными чадами до конца его дней и оказывали ему помощь в годы испытаний). В период церковных нестроений, последовавших после кончины Святейшего Патриарха Тихона, архимандрит Вениамин поддерживал каноническое общение с митрополитом Сергием (Страгородским). В 1928–1929 годах, наблюдая разорение властями Покровской обители и ожидая ареста, отец Вениамин написал книгу воспоминаний «Дневник инока», в которой не только рассказал об испытаниях, выпавших на его долю, и провел анализ собственной духовной жизни, но и затронул многие церковные события. «Я благодарю Бога, — написал он. — Господь научил меня — сибарита и любителя спокойной жизни — претерпевать тесноту, неудобства, бессонные ночи, холод, одиночество, показал степени человеческого страдания».

28 октября 1929 года архимандрит Вениамин был арестован по обвинению «в обучении на дому Закону Божию детей», посещавших богослужения в Покровском монастыре. Сначала содержался во внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке, затем в Бутырской тюрьме. Приговором Особого совещания при Коллегии ОГПУ был осужден на три года ИТЛ, отбывал наказание в районе Медвежьегорска.

После освобождения, в период с июля 1932 по июнь 1938 года, служил сверхштатным священником с обязанностями псаломщика в храме во имя великомученика Никиты во Владимире. Литургию он совершал тайно у себя на квартире. Часто приезжал в Москву, останавливаясь у знакомых, работал над окончанием «Дневника» и над сочинением «Божественная любовь по учению Библии и Православной Церкви».

15 июня 1938 года отец Вениамин вновь подвергся аресту, был перевезен из Владимира в Иваново, где ему предъявили обвинение в участии в «контрреволюционной организации» и проведении «антисоветской агитации». После применения на допросах пыток архимандрит Вениамин признал себя виновным в участии в несуществовавшей антисоветской организации «Всесоюзное братство ученых нелегальных монашеских объединений». 31 июля 1939 года он был приговорен к восьми годам ИТЛ, наказание отбывал в Устьвымлаге. Из писем тех лет: «Морозы у нас нынче столь суровые… Ртутный столбик так и скачет к 50 градусам. Отсюда — частые обморожения». 15 июня 1946 года отец Вениамин был освобожден по состоянию здоровья с предписанием поселиться в городе Кимры Калининской области.

В июле 1946 года он был принят в братию Троице-Сергиевой Лавры. Осенью зачислен в МДА преподавателем по кафедре патрологии, в январе 1947 года утвержден в звании доцента, в следующем году защитил магистерскую диссертацию «Божественная любовь по учению Библии и Православной Церкви». В июле 1948 года утвержден в звании профессора, вскоре назначен инспектором МДА. В 1946–1949 годах читал в Академии лекции по апологетике, пастырскому богословию, догматике и литургике. Регулярно служил в лаврских храмах, всегда проповедовал, почитался как опытный духовник.

10 февраля 1949 года архимандрит Вениамин вновь был арестован, помещен в Бутырскую тюрьму, обвинен в «участии в антисоветской организации» по материалам 1939 года. Согласно приговору Особого совещания при МГБ МО, 15 апреля 1949 года он был выслан на поселение в район города Джамбула (ныне Тараз) Казахской ССР. Первые полтора года жил близ села Байкадам, работал сторожем в колхозе. Последнюю ссылку отец Вениамин переносил крайне тяжело, не надеясь на возвращение, тем не менее постоянно занимался интеллектуальным трудом: кроме богословских сочинений составлял казахско-русский словарь. Неоднократно он писал прошения на имя Патриарха Алексия I с целью исходатайствовать ему перед светскими властями разрешение на перевод в Джамбул и на участие в богослужении. После получения разрешения на переезд служил священником в Успенской церкви в Джамбуле. В сентябре 1954 года срок ссылки был сокращен.

До января 1955 года он нес послушание настоятеля храма во имя пророка Илии в городе Серпухове Московской области. 4 февраля 1955 года в соборе Богоявления Господня в Москве состоялась хиротония архимандрита Вениамина во епископа Саратовского и Балашовского, которую возглавил Патриарх Алексий I и Католикос Патриарх всея Грузии Мелхиседек III. Управляя Саратовской епархией, владыка часто служил и проповедовал, несмотря на крайне болезненное состояние. Храмы, где он совершал богослужения, всегда были переполнены.

12 мая 1955 года он подал прошение в Генеральную прокуратуру СССР о реабилитации и определением судебной коллегии ВС РСФСР от 12 июня был реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

Скончался епископ Вениамин в день памяти пророка Илии, 2 августа 1955 года, отслужив литургию. Погребен на Воскресенском кладбище Саратова.

Источник: Пострадавшие за Христа на Радонежской земле в годы гонений и репрессий ХХ века. Синодик с краткими биографическими справками [в 2 т.] / Сост. иером. Пафнутий (Фокин). Сергиев Посад: СТСЛ, 2021. Т. 1. С. 33–37.

(189)